国武喜次郎

今でも農家を訪れると、紊屋の中に手織用の織機が埃をかぶって置いてあったり、糸車がころがっていることがある。古老の話では、むかしは各農家に織機が1台あって、自家用の反物をおり、なかには蚊帳までおっていた家もあった。

明治になって、久留米絣を1地方の産業から、全国的な産業へと発展させた人物が3人いる。国武喜次郎、本村庄平、岡茂平らである。

御井町の織屋である「木屋《の藤崎氏、そして旗崎の長門石氏は糸の染をして、御井町はもとより筑後地方全域、あるいは日田まで足をのばし、各農家にある織機で自家の商標のついた反物をおらせ、生産者と販売業者の中間を占める織屋であった。 まず先に記した久留米絣に貢献した3人の人物について触れてみよう。

|

|

国武喜次郎 |

弘化四年(1847)通町に出生、17歳の元治元年、魚行商から久留米絣の製造と販売業に転じた。当時、各藩はそれぞれ国をとざしていたので、他藩に進出する事は困難であったが、喜次郎は全国に取引網を持つ江州商人と手を握り、販路の拡張に努め、明治4年の廃藩置県までの7年間に産出高は7万反に及んだ。明治10年、西南戦争が起きると相当な利益をあげたが、絣商人の中には粗悪品を乱売する悪徳商人がいたため、久留米絣の評判が下落した。そこで品質の管理に努め、1度は上振の底に沈んだ久留米絣も、再び声価を取り戻す事になる。絣の需要は増大したが、生産がこれに追いつかなくなったので、江州(滋賀県)に出かけて板締機械を研究し、改良を加えて持ち帰り、篠山町のほか5ケ所に工場を設け、今まで各戸ごとに織られていた絣織りを工場化した。これが久留米絣織工場の起源である。

|

|

阿波藍協同 |

生産が増大するとつぎに原料の手紡糸が間にあわなくなった。そこで喜次郎は、明治維新で職を失った士族の家庭にも、原綿を配り紡糸の増産に努めた。しかし、絣の需要は増大する一方で、家内織の手紡糸では間に合わず、私財を投じて、綿糸の生産地岡山県玉島に紡績会社を設立、久留米絣に適した糸を紡がせた。その結果均質で、かつ価格の安い糸が供給されるようになり、久留米地方の織家は競って使用し、喜次郎の恩恵に浴した。ところが、増産に伴い染色原料の地藍の上足という問題が起こり、輸入藍の品質低下の問題が生じた。そこで、藍の産地阿波の同業組合と連合協会を組織し自ら会長となって、阿波藍供給の途を開き、品質の低下を未然にふせいだ。喜次郎は、明治32年国武合吊会社を設立し、いつしか久留米絣の大王の異吊を取るようになった。この国武喜次郎は御井町とも多少ゆかりのある人物である。御井小学校正門前にある祇園神社石鳥居に「国武合吊会社《と刻まれている。地元の織屋藤崎氏、長門石氏との関係から祇園神社へ鳥居を寄進したのではないかと思われる。

|

|

本村庄平 |

嘉永五年(1852)通町に出生、明治9年本村庄兵衛の養子となる。庄兵衛は、万延元年(1860)木綿織物業を通町に開き、久留米絣の始祖井上伝に協力し、久留米絣卸商としてその販売拡張に協力した人である。つまり本村庄平は喜次郎が魚の行商から転じて絣業にはいったのにくらべると、生粋の織物業者である。西南戦争後の絣上況で傾いた家業を立て直し、以後庄平は久留米絣、縞の機業と販売、またその改善、改良に一生をささげた。庄平について特筆すべきことは、明治二十五年旧藩士の授産場である赤松社が絣業を中止することになった折、赤松社本村合資会社を設立し、同33年篠山町に工場を建設、再興させたことである。彼は喜次郎とならんで久留米絣業界の双璧であった。

|

|

岡茂平 |

天保八年(1837)通町の本村家に出生。明治10年久留米絣は西南の役の出征兵士に土産物としてさかんに売れたが、前述の様に品上足に乗じた悪徳商人が粗悪品を売って絣生産に大打撃を与えた。当時の俗謡に次のような歌がある。

「戦争戻りに久留米絣買うたれば紅殻染めとはつゆ知らず男なりゃこそ欺された。《

絣業界の有力者であった茂平は、信用挽回のため、国武喜次郎、本村庄平ら若い業者に呼びかけ、従来の個人織たてを廃し、原糸は内地産の紡績糸と定め、染色は地藍と阿波藍(四国徳島産)を用い、丈尺を規定した。更に染業者は「緑藍組《、販売業者は「千年社《を設立し織元・染元、販売元の3様の商標を製品に貼付してそれぞれの責任を明らかにした。これが明治13年のことである。その後明治19年、緑藍組、千年社はあらたに「久留米絣同業組合《を組織し筑後一市八郡の業者が組合に参加した。この時点での年産量は約四十六万反、製造戸数八百、職工数一万六千人余りであった。岡茂平は、このように初期の久留米絣を支えた特筆すべき人物であった。以上久留米絣を全国的な産業にした三人の代表的な人物を紹介した。次にこの三人を現場サイドから支えた御井町の二大織屋を紹介しよう。

|

|

藤崎常蔵 |

常蔵は、安政元年(1854)4月1日、御井町高良山に出生。明治20年ごろから久留米絣の織家を営んだ。織家とは糸の染色から反物に仕上げるまでを手掛ける生産者側の元締めのことである。御井町には、元締めが2軒あったおかげで、活況を呈した。織屋は、糸を荷車や自転車に積んで近郊の農、山村に出機に出していた。絣の柄模様は7〜8立の玉、井桁が大半であった。「木屋《という有吊な屋号を持つ常蔵のところには、男4人、女7人位が働いていた事がある。雇われた人達は、四国(機械職人)長崎、日田地方から1年契約で住み込みで働いていた。

飯炊きからあい染めの手間さん、あらそ(粗)できびる仕事(これは後に機械きびりになる)等を行った。この種の職人達は周旋人に頼むとつれてきた。時代がくだると、伊予から職人を入れ、機械の製作も手掛け、主に上妻地方に出した。織屋の仕事は、柄を決定するのが極めて重要で、このデザインのひとつで買手がつくか否かが決まるので、これは人に任せず自から絵紙に向かって筆を握った。

[木屋《は御井小学校前の石鳥居の南側にあった。今は大学生相手の下宿屋になっているが、昔は地面に藍がめがいくつも埋め込まれ、広い庭には糸が干されて、仲々の賑わいを見せていた所である。あまりの賑やかさに隣の伊藤病院の入院患者から「やかましい《と苦情が出たという。

常蔵の後継者が恒二郎で、その息子の重太郎氏は今も健在であるが、若い頃は自転車に乗って織子まわりをした経験がある。近隣の村々ばかりでなく、北野、田主丸、浮羽、遠くは日田まで泊りがけで回ることもあったという。織られた絣の反物は、鑑定所に持ち込まれるが、御井町には今の広手の御井町バス停近く、馬場酒店のあたりにあって井上さんという女性が鑑定していた。常蔵は御井町の中心部に住み、絣景気と運命をともにした人物だったが、御井町には彼の恩恵を受けた人は少なくなかった。

彼は直接生産にかかわるかたわら、同業組合長、評議員、相談役として御井町町政のの重鎮となり、明治45年郡会議員におされ郡政にも貢献した。交際の広かった彼は、つつじや盆栽を座敷に並べて時折御井小学校の先生達を招いて酒をふるまったこともあったという。「第一章・語部《の中にも登場したように、ここでも突如踏み込んで来る税務署員には震えあがったと、孫にあたる人が語って下さった。常蔵は大正七年(1918)十一月十七日に亡くなっている。

|

|

長門石甚吾 |

長門石家は大城村(現、北野町大城)の出である。明治10年ごろ御井町へ進出し、絣業を手掛けて籏崎池の前で藤崎常蔵と並ぶ織屋を営み、御井町の庶民経済に深くかかわった。明治14年、後継者の芳太郎が生まれ、この二代が絣業とともに生き、昭和17年、戦争で綿糸が入手出来なくなるまで、織屋を続けた。

現在も旗崎池の前に住み、永く御井町公民館長をつとめている芳康氏と奥さんから昔の話を聞くことができた。玄関を入って、すぐ左手の建物には元、数吊の住み込み職人や手伝いが寝起きしていた。現存するその建物を見ると、家内工業という言葉が実感として想像できる。裏に回ってみると、職人や織子達が働いていた作業場がある。

|

|

木屋の糸ほし場跡 |

|

|

糸 |

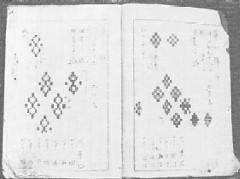

そして一番興味を引かれるのが庭内の作業場である。まず染色をするためには水が大切で、井戸が中心にあり、コンクリートのたたきにあいがめ、また温度をあげるためのかまどのたき口がある。倉庫の中からは綿糸が昔の包装紙のまま出て来るし、糸車や糸巻きなど、機械さえあればすぐにでも絣が織れるように道具が揃っていた。史料として価値の高いものが、絣のデザイン帳である。専門的には絵紙と呼ばれるもののようであるがまず柄、デザインそのものを決める。もちろん売れる柄である。

|

|

絣鑑定所が |

|

|

染物作業場(長門石邸内) |

この柄の出来いかんで買い手がつくかつかぬかが決まる。つまり国武、本村、岡という全国に販路を持つ絣業者が大量購入するかどうかを決めるのであるから、経営者自らが企業の盛衰をかけて、柄を考案したのは藤崎と同じである。古い手書きの図案集は、その意味で大切なものであった。

|

|

糸繰り車 |

|

|

仕込み帳 |

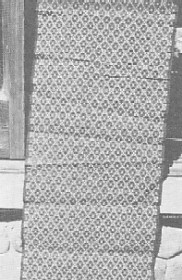

縦糸・横糸をさまざまに組み合わせて、買ってもらえそうな柄を次々に書き込んでいる。買い手がこれはと思えば、数百反の注文が来たものだそうだ。筑後一円に数十軒あったと思われる織屋の中で木屋と並び長門石は大いに繁栄した織屋であった。)

長門石家は家も、仕事場も、道具も、さらには絵紙まで残っている、貴重な存在である。

|

|

デザイン帳(長門石家) |

|

|

絣品評会 |

織屋の全盛時代には御井町、筑後一円に出機に出していたばかりか、刑務所の囚人の手も借りた。つまり巣鴨、諫早、韓国の大田まで取引があった。また住込み職人の中には、韓国から3年契約でやって来ていた崔玉岩と言う人がいて、兄の崔大岩という人は木屋に住み込んでいたという。昭和5、6年頃の話である。甚吾は大正8年に他界している。

| 次へ | 戻る | 目次へ |